円安およびエネルギー資源価格高騰で物価はどれだけ上がるか

産業連関分析を用いた価格波及分析

朴勝俊

2023年7月7日

1. はじめに

2021年頃から世界的にエネルギー資源(石炭・原油・天然ガス)の価格が倍以上に高騰しており、2022年に入っては2~3割におよぶ大幅な円安によって輸入物価が上昇したため、日本の消費者物価指数(総合)もピークで4%以上上昇した(2023年1月、前年同月比、図1参照)。とはいえ、エネルギー資源の価格の倍増や、2~3割以上の円安が起こっても、最高でも前年同期比でせいぜい4%程度の物価上昇にとどまっていることは、ある意味で直感に反する。エネルギー資源の価格が倍増すれば、コストがどんどん転嫁されて物価は倍になるのではないのだろうか? 3割の円安が起これば、それが波及して、物価が3割上がるのではないのだろうか?

このようなエネルギー資源高や円安が、どの程度の物価上昇につながるのかについて、理論的な把握をし、価格波及の程度の試算をしておくことは、こうした変化に冷静に対応する上でも有用であろう。本稿では、まず産業連関価格分析を用いて「石炭・原油・天然ガス」の価格が2倍になった場合と、円ドル為替レートが3割円安になった場合(例えば1ドル110円→143円)について、最終消費の価格指数が何%上昇するかを計算する。その上で、近年のエネルギー資源価格と為替レートの実際の動きを確認し、起こり売る物価上昇について検討する。

図1 消費者物価指数の推移

2.産業連関価格分析の考え方

表1に産業連関表の例を示す。これは、横向き(行方向)に見れば、細かく分類された産業部門の生産物が別の産業部門や最終消費部門にどれだけ買われたかを示し、縦向き(列方向)に見れば、各産業部門の生産物(最下行の粗生産額として金額が示される)が、どの部門からの中間投入(原材料・部品・サービス等)と労働・資本の投入(賃金・利潤の支払い)によって生み出されたかを、金額で示している。ここでは、部門数と財(モノやサービス)の種類の数とは一致しており、各部門はそれぞれ1種類の財を生産しているものと仮定される。この表の各産業部門を特に縦方向に見ることによって、各部門の生産コストの構造を知ることができる。

表1: 非競争輸入型産業連関表の例

|

農業 |

工業 |

サービス業 |

石炭原油 |

最終消費 |

その他需要 |

粗生産額 |

||

|

国産 |

農業 |

pD1xD11 |

pD1xD12 |

pD1xD13 |

pD1xD14 |

CD1 |

FD1 |

pD1XD1 |

|

工業 |

pD2xD21 |

pD2xD22 |

pD2xD23 |

pD2xD24 |

CD2 |

FD2 |

pD2XD2 |

|

|

サービス業 |

pD3xD31 |

pD3xD32 |

pD3xD33 |

pD3xD34 |

CD3 |

FD3 |

pD3XD3 |

|

|

石炭原油ガス |

pD4xD41 |

pD4xD42 |

pD4xD43 |

pD4xD44 |

CD4 |

FD4 |

pD4XD4 |

|

|

輸入 |

農業 |

pM1xM11 |

pM1xM12 |

pM1xM13 |

pM1xM14 |

CM1 |

FM1 |

|

|

工業 |

pM2xM21 |

pM2xM22 |

pM2xM23 |

pM2xM24 |

CM2 |

FM2 |

||

|

サービス業 |

pM3xM31 |

pM3xM32 |

pM3xM33 |

pM3xM34 |

CM3 |

FM3 |

||

|

石炭原油ガス |

pM4xM41 |

pM4xM42 |

pM4xM43 |

pM4xM44 |

CM4 |

FM4 |

||

|

付加価値 |

賃金 |

W1 |

W2 |

W3 |

W4 |

|||

|

利潤 |

R1 |

R2 |

R3 |

R4 |

|

|

|

|

|

粗生産額 |

pD1XD1 |

pD2XD2 |

pD3XD3 |

pD4XD4 |

表1は「非競争輸入型産業連関表」と呼ばれるもので、財やサービスが国産品(添え字Dで区別)と輸入品(添え字Mで区別)に分けられている。pは価格であり、小文字xは中間投入の量なので、p×xは中間投入の金額である。数字の添え字は部門および生産物の番号を表しており、中間投入の部分では、どの部門の生産物がどの部門に投入されたかを意味する。Cは最終消費であり、消費者は各部門の国産品と輸入品を消費する。Fはその他需要である(本稿では重要ではない)。またWは各部門の賃金、Rは利潤の金額である。一番下の行の粗生産額(生産された総額)と、一番右の列の粗生産額(売れた総額)は、各部門について必ず一致する。また、この表では全ての賃金と利潤を合わせたものが国内総生産であり、国産品に対する最終需要(最終消費とその他需要の合計)と一致する。

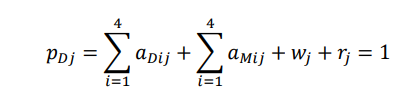

価格波及分析は、次のような考え方をとる(参考:宮沢1979)。まず表1の全部門の生産物の価格は1(単位なし)と仮定する。すると表のセルの金額は、物量を金額で表したものとなる。表の一番下にある各部門の粗生産額(XD1、XD2、XD3、XD4)で、その上にある全てのセルの値を割り算すると、各セルの値は各投入物の費用シェアを意味することになる(表2)。

逆に、各セルの値を縦に足し算してゆくとその部門の国産品価格となるが、これは当初はすべて1である。

表2: 投入係数行列および消費ウェイト

|

農業 |

工業 |

サービス業 |

石炭原油 |

|

消費ウェイト |

|

|||

|

国産 |

農業 |

aD11 |

aD12 |

aD13 |

aD14 |

|

cD1 |

|

|

|

工業 |

aD21 |

aD22 |

aD23 |

aD24 |

|

cD2 |

|

||

|

サービス業 |

aD31 |

aD32 |

aD33 |

aD34 |

|

cD3 |

|

||

|

石炭原油ガス |

aD41 |

aD42 |

aD43 |

aD44 |

|

cD4 |

|

||

|

輸入 |

農業 |

aM11 |

aM12 |

aM13 |

aM14 |

|

cM1 |

|

|

|

工業 |

aM21 |

aM22 |

aM23 |

aM24 |

|

cM2 |

|

||

|

サービス業 |

aM31 |

aM32 |

aM33 |

aM34 |

|

cM3 |

|

||

|

石炭原油ガス |

aM41 |

aM42 |

aM43 |

aM44 |

|

cM4 |

|

||

|

付加価値 |

賃金 |

w1 |

w2 |

w3 |

w4 |

|

1 |

||

|

利潤 |

r1 |

r2 |

r3 |

r4 |

|

|

|

|

|

|

粗生産額 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

||||

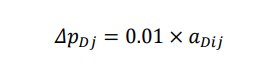

いずれかの投入物の価格が変化すると、この価格も変化する。例えば輸入された石炭・原油・天然ガスの価格が1%上がったとき、ちょうどそのコスト上昇分だけ生産物価格に確実に転嫁されるとするならば、その費用シェアの1%ぶんだけ生産物の価格が上昇することになる。

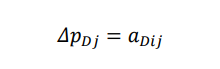

輸入されたエネルギー資源の価格が2倍になるならば、それは100%の価格上昇であり、これがちょうど完全に価格転嫁されるならば、生産物の価格はちょうどこのコストシェアと同じだけ上がる。

このようにして、石炭・石油・天然ガスの輸入価格上昇によって全部門の国産品価格が上昇すれば、こんどはこれらを投入する全ての産業部門で中間投入財のコスト上昇となり、これがさらに国産品の価格を押し上げる。この価格上昇が、さらに波及してゆく。しかしこの波及は無限に続くわけではなく一定の値に落ち着く。これは簡単な行列計算によって求めることができる(説明は省略)。

例えば3割の円安が起こる場合には、全ての輸入品の価格が3割上昇することになる。輸入中間財のコストが全て3割上昇することにより、それらの費用シェアに応じて国産品の価格上昇が起こり、それがまた投入産出関係を通じて波及する。

消費者は最終的に、値上がりした輸入品と、価格波及によって値上がりした国産品を消費することになる。それらの各生産物の消費ウェイトを計算しておけば、各品目の価格上昇率とウェイトとの積を全て合算することによって、消費物価(産業連関表上の民間最終消費部門の価格指数)の上昇率を推計することができる。ここでの消費物価と消費者物価指数はおおむね同じ意味をもった指標と考えてよいが、推計方法やウェイトが異なるため、同様の分析を行った場合に、価格上昇率の推計値には差が生じることが考えられる。

3. 分析方法と結果

産業連関表としては、内閣府のホームページから現在入手可能なものとしては最新の、2015年表を用いる。非競争輸入型産業連関表は入手不能であるが、107部門の輸入表が利用可能なので、107部門の競争輸入型産業連関表と輸入表を用いて、簡単な引き算によって107部門の非競争輸入型産業連関表が作成できた。この表を用いて投入係数行列(国産品、輸入品別)と付加価値係数行列を求めた。

日本においては、輸入の比率は意外に小さい。産業連関表上の粗生産額の合計(GDPと中間投入を合わせたもの)は1018兆円であるが、輸入総額は102兆円であり[1]、このうち69.9兆円ぶんが中間投入として用いられ、32.3兆円ぶんが最終需要に用いられる。したがって、全部門を平均的に見れば、輸入中間財の投入係数の合計は約6.9%に過ぎない。また、「石炭・石油・天然ガス」の輸入額は約17.6兆円であるが、これはほぼ全てが中間投入として用いられている。これも全部門の平均として見れば、投入係数は1.7%程度となる(もちろん、石油精製業や電力産業では著しく高くなる)。また、「民間消費支出」に関しては、その総額は約305.6兆円なのに対し、輸入品の消費支出は約18.3兆円(6.0%)に過ぎない。これには、消費支出の大部分(約79.4%)を占めるサービスがほとんど輸入できないことも関係している。エネルギー価格の高騰や大幅な円安の結果として生じる物価上昇率が意外に低いのは、このような理由のためであろう。

上記のようにして得られた投入係数行列と、産業連関表に含まれるレオンチェフ逆行列([I-Ad]-1型)を用いて、価格波及を計算した。具体的には、「石炭・石油・天然ガス(輸入)」の投入係数ベクトル(横ベクトル)と、レオンチェフ逆行列の積を求めるだけで、その波及後の国産品の価格上昇効果が計算できる[2]。また、各部門の輸入中間財の合計の投入係数ベクトル(横ベクトル)の値を全て0.3倍して、レオンチェフ逆行列を乗じれば、30%の円安にともなう全ての国産品の価格上昇率を求めることができる。消費支出の物価上昇率は、国産品各品目の値上がり率と、輸入品各品目の値上がり率を、それぞれの消費ウェイトとかけ算して、総計することによって求められる。

計算の結果、30%の円安の結果として、消費物価の上昇率は4.40%となった(表3)。同様に、「石炭・原油・天然ガス」の輸入価格が2倍になった場合の消費物価の上昇率は3.15%となった。産業連関分析の計算は線形(比例的)であるため、円安率やエネルギー価格上昇率が変わった場合の結果は、適当な倍率をかけ算すればよい(例えば、エネルギー価格上昇率が三倍(200%上昇)なら、3.15%の2倍の6.30%とすればよい)。

表3: エネルギー価格高騰や円安、賃金上昇、利潤上昇が消費物価に及ぼす影響

|

|

上昇率 |

消費物価上昇率 |

参考: |

|

円安で全輸入品価格上昇 |

3割高(+30%) |

4.40% |

0.0687 |

|

石炭・石油・天然ガス価格上昇 |

2倍(+100%) |

3.15% |

0.0173 |

|

賃金上昇(雇用者所得) |

1% |

0.34% |

0.2611 |

|

利潤上昇(営業余剰) |

1% |

0.23% |

0.1021 |

またさらなる検討の参考として賃金と利潤が1%上昇した場合の、消費物価上昇率も計算しておいた(表3下部)。これらも、上昇率が高まった場合の物価上昇影響は、そのさいの上昇率の倍率をかけ算すれば計算できる。賃上げや利潤追求の価格波及効果について考える参考にしていただきたい[3]。ただし、賃上げや利潤の増加があった場合にも、人々の所得増加・支出増加に伴う価格上昇効果については、産業連関分析で推計することはできないので、注意が必要である。

4.実際の円安・エネルギー価格上昇との比較

本節では、ここ数年で実際に生じた円安とエネルギー価格上昇について確認し、前節の計算結果から得られる知見を深める。

表4は過去11年年間の国際エネルギー価格(年平均)である。日本が輸入する石炭・原油・天然ガスの価格が2022年に入って急上昇したことが分かる。2022年の価格を、2015年から2020年までの6年間の平均価格で割った倍率でみれば、石炭価格は4.51倍、原油価格は1.89倍、天然ガス価格は1.96倍である。財務省貿易統計によれば、2015年の石炭・原油・天然ガスの輸入金額比はそれぞれ16%、52%、32%であった。これをウェイトとすれば、2022年の価格上昇は加重平均で約2.33倍(+133%の価格上昇)となる。前節の分析結果(100%のエネルギー価格上昇で消費物価は3.15%上昇)を用いれば、消費物価で4.19%の上昇につながると推計される(3.15×1.33=4.19%)。

表4: 2012年以降の国際エネルギー価格および為替レート(暦年)

|

|

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

2021 |

2022 |

倍率 |

|

石炭 |

96.36 |

84.56 |

70.13 |

58.94 |

66.12 |

88.52 |

107.03 |

77.85 |

60.68 |

139.01 |

344.89 |

4.51 |

|

109.5 |

105.94 |

96.19 |

49.56 |

40.68 |

52.51 |

69.52 |

64.02 |

41.37 |

69.72 |

100.14 |

1.89 |

|

|

16.55 |

15.96 |

16.04 |

10.93 |

7.37 |

8.61 |

10.67 |

10.66 |

8.53 |

10.32 |

18.54 |

1.96 |

|

|

円/ドル |

79.79 |

97.6 |

105.94 |

121.04 |

108.79 |

112.17 |

110.42 |

109.01 |

106.79 |

109.79 |

131.38 |

1.18 |

出典: 新電力ネットHPにまとめられた国際的な統計資料より

注: 石炭価格は豪州産($/トン)、原油価格はOPECバスケット($/バレル)、天然ガス価格は日本向け($/mmbtu)。倍率は2015年から2020年までの平均に対する、2022年の値の倍率。ちなみに為替レートは140円/ドルで1.26倍、150円で1.35倍となる。

また、円/ドルの為替レートは、2015年から2020年の平均に比べれば、2022年平均は1.18倍に上昇した。これによって2022年の輸入材価格がすべて1.18倍(+18%)となったならば、それによる物価上昇は2.64%と推計される(4.40%×(0.18÷0.30)=2.64%)。なお、2022年においては秋に一時的に150円/$のドル高に達し、足下では140円/$程度で推移している。2015~2020までの平均と比べ、為替レートは140円/ドルで1.26倍、150円で1.35倍となる。したがってその際の物価上昇は、140円/$のレートが定着するなら3.81%、150円/$のレートが定着するなら5.13%と推計される。なお、ここでは単純化のために、円/ドルレートで全ての通貨の為替レートを代表させていることに注意されたい。仮に名目実効為替レートのようなものを用いるとしても、考え方は同じである。

ただし、ここまでは国際エネルギー価格の上昇か、円安かのいずれか一方が起こった場合の物価上昇である。

実際には2022年にはエネルギー価格上昇と円安の両方が起こった。1.18倍のドル高が起こった上で、石炭・原油・天然ガスの価格が2.33倍に上がるならば、円換算の価格上昇は約2.75倍となる(1.18×2.33≒2.75)。この場合、18%のドル高によって全ての輸入財の価格が上がると同時に、輸入される「石炭・原油・天然ガス」も18%値上がりしているから、この2.75から0.18を引いた2.57倍の価格上昇(+157%の価格上昇)を別途考慮してやれば、両方の影響を定量化できることになる。ドル高が1.18倍(+18%の価格上昇)の場合の消費物価への影響は2.64%であり、それに加えて「石炭・原油・天然ガス」の価格が157%高くなることの消費物価への影響は4.95%であるから(3.15×1.57)、2.64%と4.95%とを足して7.59%ということになる。実際の消費者物価指数の上昇幅は高い時でも前年同期比で4%を超えた程度なので、日本の産業部門は、輸入物価やエネルギー価格の上昇分を、価格に転嫁しきれていない可能性が示唆される。

なお、円ドルレートが140円/$や150円/$で定着したとしても、考え方は同じである。150円/$の場合には、輸入品価格が全て1.35倍となり、消費物価は5.13%上昇する。このとき、国際エネルギー価格が2.33倍ならば、円建てで3.15倍となる。したがって、輸入価格上昇分とは別に考慮すべき石炭・原油・天然ガスの価格上昇分は2.8倍(3.15-0.35=2.80、増分は180%)であり、このときの消費物価の押し上げ効果は5.67%である。物価上昇効果は5.13%と5.67%を足して10.8%となる。もちろん実際に観測されている消費者価格の上昇はこれよりも低い。

したがって、1.18~1.35倍のドル高と、2.33倍の国際エネルギー価格上昇を想定するならば、消費物価の上昇幅は7.59~10.8%と推計される。実際に観測されている消費者物価上昇率は4%強とこれより低く、産業はこのコスト上昇分を十分に価格転嫁できなかった可能性が考えられるが、それは同時に、何らかのきっかけで完全な価格転嫁が進むことになれば、少なくとも1回かぎりは年率で7~10%程度の価格上昇が起こってもおかしくないことを意味している。

5.結論

本稿では、2015年の産業連関表を用いて、2022年に起こった円安とエネルギー資源価格の上昇の効果を、産業連関価格分析の手法で試算した。その結果、コスト上昇がちょうど完全に価格に転嫁されるという仮定のもとで、全産業のすべての中間投入財の価格上昇が波及してゆくとすれば、消費物価(産業連関表の民間最終消費に基づいてウェイトを計算して加重平均を求めたもの)は、1.3倍のドル高が起こると4.40%上昇し、石炭・石油・天然ガスの国際価格が2倍になれば3.15%上昇するものと計算された。すなわち、3割のドル高が起こったからといって物価が3割上がるわけでもなければ、エネルギー資源価格が2倍になったからといって物価が2倍になるわけでもない。それは、日本では中間投入においても最終消費においても、輸入が占める比率が低いためである。

本稿の後半では、上記の試算結果を、実際の為替レートとエネルギー価格高騰のデータに照らして検討した。2020年以前の6年間の平均と比較すれば、2022年の石炭・石油・天然ガスの国際価格は、約2.33倍に上昇しており、円・ドル為替レートは1.18倍のドル高となった。この数値を用いれば、円安とエネルギー高の複合効果によって7.59%程度の消費物価の上昇となる。また、150円/ドル程度の円安(1.35倍のドル高)を想定すれば、10.8%の消費物価の上昇となる。実際の消費者物価指数の上昇が、この水準と比べればはるかに低く、4%強にとどまっているのは、コスト増分の価格転嫁が十分に行われていないためと考えられる。これは賃金や利潤の押し下げ要因になっているかもしれない。他方で、価格転嫁がよりスムーズに行われるようになれば、コストプッシュの要因だけで、7~10%程度の物価上昇が起こっても不思議ではないことが分かる。

参考文献

ウェーバー&ワスナー(2023) 「売り手インフレと利潤および賃金闘争 なぜ大企業は非常事態で値上げができるのか?」マサチューセッツ大学アマースト校経済学部ワーキングペーパー2023、朴勝俊訳

宮沢健一(1979)『産業連関分析入門』日経文庫

[1] 財務省貿易統計では、2015年の輸入額は約78.4兆円であった。このような差がなぜ生じるのかについて、筆者は現時点では説明できない。

[2] 日本には「石炭・原油・天然ガス」の他にも、外国で精製・加工された石油製品や石炭製品が輸入されているが、その比率は小さい(産業連関表ベースで輸入エネルギーの8割以上が「石炭・原油・天然ガス」である。そのため、本稿の分析では簡単化のために石油製品や石炭製品の価格上昇については考慮に入れていない。

[3] 日本では利潤追求のための値上げは観測されていないように思われるが、欧米では「売り手インフレ」が問題として認識されている。ウェーバー&ワスナー(2023)を参照。

PDF版のDLはこちら(転載の際は、出典を明記してください)